インテリアに馴染む、心温まるくすみカラー。

コロンと小さく可愛い三具足。

ころんと小さく可愛い「ミニまる」仏具は、インテリアに馴染む優しいくすみカラーが特徴です。その柔らかなカラーリングは、日本の伝統色を取り入れ、季節や自然の色彩を感じさせます。製造は「鋳物の街」富山県高岡で行われ、職人の手によって現代のインテリアに溶け込むモダンなデザインに仕上げられています。

小さいながらも、花立・香炉・火立という、弔いの際に重要な役割を果たす三具足として機能します。ミニまるは、コロンとしたコンパクトで愛らしいフォルムとカラーリングで、特別な時間を優しく演出します。

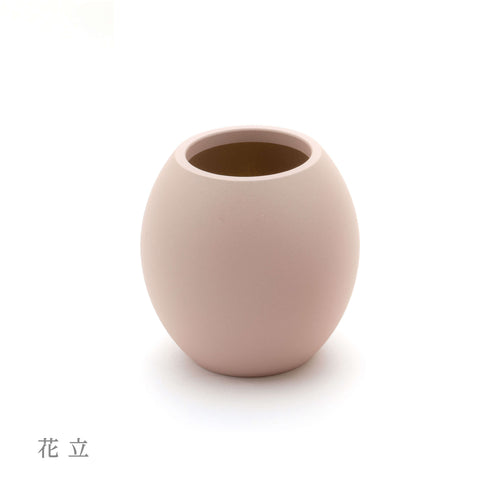

コロンとした形状の花立は、その可愛らしさと親しみやすさで、一目で心を引きつけます。この丸みを帯びたデザインは、どこか愛らしく、穏やかで温かみのある雰囲気を醸し出します。細部にまで気を配った仕上げが、シンプルながらも上品な美しさを際立たせます。

香炉には、線香立てが丁寧に付属しており、実用性と美しさを兼ね備えています。

火立には、金属製のロウソク立てが付属しております。

一般的なキャンドルタイプのろうそく(直径約4cm程度)は入りません。通常の細長いろうそくに関しましても、長いものは倒れるリスクがあるため、短い豆タイプをおすすめしております。

細部にわたる丁寧な手仕事と、長年培われた技術が見事に結集し、その品格と優雅さが際立っています。この繊細でありながらも力強い作品は、目を引く美しさを持ちつつも、深い歴史と文化を感じさせる印象を与えます。

「祈り百貨店」オリジナルカラーは、他では手に入らない、特別な可愛らしさを持つ色合いです。この上品なカラーリングは、仏具の世界では珍しいニュアンスカラーを採用しました。普段の生活にもそっと馴染む仏具。細やかな色合いの違いが織りなすこの色は、見た人に心地よい安らぎをもたらします。

仕上げにもこだわり、手になじむようマットな質感に。ころんとしたフォルムが愛らしく、真鍮の重みが上質さを伝えます。日本の伝統色を取り入れることで、可愛らしさだけでなく上品さも兼ね備えた「ミニまる」。他では手に入らない、特別なひと品です。

MADE in TAKAOKA

「ミニまる」は、小さくて可愛らしい佇まいながらも、その一つひとつには鋳物職人の確かな技が宿っています。手に取れば、真鍮のずっしりとした重みが掌に伝わり、目に見えない細部にまで込められた、職人のこだわりと伝統の重みを、ぜひ感じてください。

真鍮の鋳込温度は1,100℃。

砂型に1つずつ手作業で流し込んでいきます。上昇する煙は、湯気や水蒸気ではなく、銅より沸点が低い亜鉛が燃えて発生したものです。

真鍮をガス炉の中で約2時間溶解。全ての作業が危険が伴うため、慎重に行う必要があります。

職人の手と目で滑らかに仕上げていきます。

美しい仕上がりです。

滑らかに仕上げられた真鍮は、塗装を一層美しく引き立てます。

立山連峰を望む「鋳物の街」富山県高岡市

銅器をはじめとする、鋳物技術が古くから根付いており、伝統的な技術が今もなお受け継がれています。

日本製の安心をお届けします。品質の高さと細部への配慮が感じられる逸品です。熟練の職人による丁寧な仕上げが施されており、安心して長くご愛用いただける商品となっています。

商品詳細

- サイズ(mm)

- (花立)H51×φ50 (香炉)H31×φ50

(火立)H15×φ41(内径φ約35mm) - 重量(g)

- 395g

- 生産地

- 富山県 高岡

- 材 質

- 真鍮

- カラー展開

- 灰桜(はいざくら)、青磁鼠(せいじねず)

薄鈍(うすにび)、牡丹鼠(ぼたんねず) - セット内容

- 花立・香炉(線香立付き)・火立(ロウソク立付き)

※サイズは目安です。手作りのため、サイズや形状等に個体差がありますので、あらかじめご了承ください。

How to use

関連コラム

「香炉」は、線香を焚く際に使う仏具です。「前香炉」と呼ばれる仏具が一般的ですが、線香が倒れないように、中に香炉灰(わら灰)を敷いて線香を焚きます。香炉灰を使うと、風で灰が舞い散ったり、香炉をうっかり倒したりしたときに灰がこぼれて仏壇周りが汚れることがあるため、灰の代わりに「香炉石」をご利用になる方も増えています。 香炉石は、チップ状に粉砕した天然石を使っているので、わら灰のようにこぼれる心配もなく、見た目も鮮やかで、水洗いをすれば繰り返し使えるので手入れも簡単です。 香炉には線香をあげるのが一般的ですが、香りの供養は、香りで場や人々の心を清めるという意味があり、火を使いたくない時は、アロマオイルを使うのもおすすめです。

「火立」というのは、ロウソクを立てる燭台のことです。ロウソクの炎を“灯明(とうみょう)”と言い、この炎が人の心に明かりを灯し、お盆などに故人さまがお帰りになる際の道しるべにもなると考えられています。そのため、供養には欠かせないお供え物のひとつになっています。 火立てに立てたロウソクの火で線香を焚く方もおられますが、線香を焚く際は、マッチかライターなどの火器をお使いになるようにしてください。また、ロウソクを消すときも息を吹きかけて消さないようにしましょう。

手元供養では、場所を取らないコンパクトサイズのミニ仏壇をご利用されることが多いと思います。五具足の場合はそれぞれ置き場所が決められていますが、手元供養で祀る三具足は、置き場所もおのおのが自由に配置していただいて構いません。故人さまに喜んでもらえるようなレイアウトを考えていただくのがいちばんです。